Все больше россиян из различных социальных групп сталкивается с серьезными, зачастую непреодолимыми проблемами при обслуживании своих кредитов. Как показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), 22% опрошенных не могут погасить свои кредитные задолженности, 18,5% вынуждены тратить более половины своего ежемесячного дохода на выплаты, а 21% считает свою долговую нагрузку чрезмерной.

В общем, это ситуация, когда долговые обязательства превышают финансовые возможности заемщиков. Она характерна для семей, у которых нет финансовой «подушки», что связано с низким уровнем дохода. Сколько таких людей в России – вопрос остается открытым. В любом случае, согласно данным опроса Национального бюро финансовых исследований (НАФИ) за прошлый год, 73% граждан не имеют сбережений, которые позволили бы им прожить без регулярного поступления средств (в виде ежемесячной зарплаты или процентов по вкладам) даже в течение одного квартала.

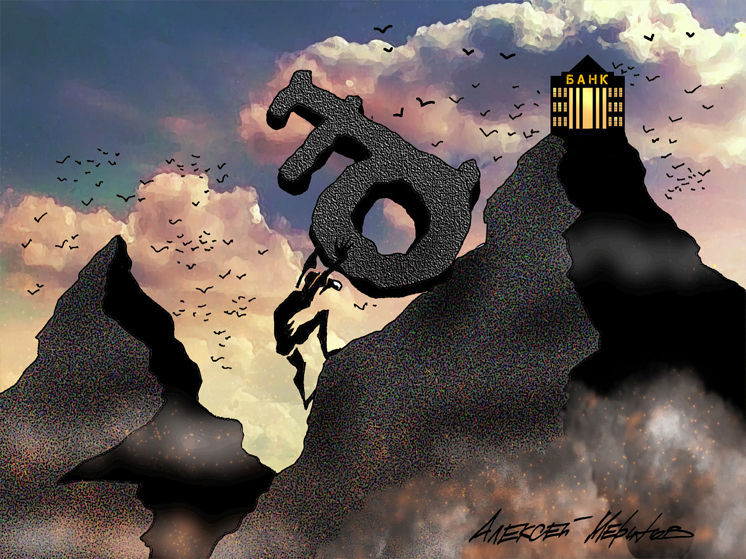

Новые кредиты становятся фактически единственным способом рефинансирования старых долгов. Это приводит к эффекту снежного кома, ставя людей под угрозу материальных, социальных и других рисков: задолженность может привести к штрафам, судебным разбирательствам и принудительному взысканию.

Результаты опроса КонфОП, проведенного среди 1,2 тысячи человек старше 18 лет, в какой-то мере совпадают с новой статистикой ЦБ: на середину 2025 года доля невозвратных (просроченных более 90 дней) кредитов в российских банках достигла 10,5% в портфелях потребительских займов. За год этот показатель увеличился на 2,8%, с 7,7%. В денежном эквиваленте это составляет около 1,5 трлн рублей, что является максимальным значением за последние шесть лет.

— Банк России озвучивает цифры, полученные на основе опроса участников финансового рынка, то есть банков. А наши данные основаны на ответах самих заемщиков, — делится в интервью с «МК» председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. – Разница также в том, что у регулятора речь идет о просрочке в 90 дней и более (10,5% заемщиков), а в нашем исследовании отражены, скорее, ощущения людей, а не статистические данные официальной банковской отчетности. Если человек не выплатил проценты по кредиту в срок, осознание безвыходности ситуации приходит уже через неделю или месяц после этого. А не спустя 90 дней. В официальных документах этого, разумеется, нет, а заемщик уже близок к панике: «Все, я попадаю на штраф». В целом, я не вижу особых противоречий между нашими данными и статистикой ЦБ.

Мы были поражены тем, насколько точно результаты исследования совпали с нашими ожиданиями. Известно, например, что просрочку по микрозаймам допускает половина заемщиков. А полученные нами 22% составляют должники разных категорий, оказавшиеся в трудной ситуации не только из-за микрозаймов, но и потребительских кредитов.

— Чем можно объяснить ухудшение ситуации с обслуживанием кредитов?

— Есть три основные причины. Во-первых, ставки возросли. В последние три года, включая текущий, людям приходится занимать под более высокие проценты, чем в 2022 и, тем более, в 2021 годах. Соответственно, и расплачиваться стало сложнее. Например, сейчас по кредитным картам средняя ставка составляет 40% годовых, по микрозаймам – около 290% (0,8% в день), по автокредитам – 25-27%. Совсем недавно можно было по кредитной карте платить 25% по истечении льготного периода, в который люди часто не укладывались. Во-вторых, резко возросла популярность и распространение микрозаймов: рынок ростовщичества увеличился с нескольких сотен миллиардов рублей до триллиона с лишним. Заемщиков на этом рынке – около 10 млн, что является значительной цифрой. И, наконец, третья причина: у большого числа граждан темпы роста доходов значительно отстали от темпов инфляции. С начала 2022 года разбогатели, мягко говоря, далеко не все.

— Какие основные риски несет такая ситуация заемщикам и банковскому сектору?

— Ну, проблемы и интересы банковского сектора пусть беспокоят ЦБ. Банки очень хорошо зарабатывают на ставках, и они достаточно защищены прибылью, полученной в последние годы. Что касается заемщиков, да, риски для них очевидны. Если человек тратит на выплаты более половины своего месячного дохода, велика вероятность, что в какой-то момент ему придется обращаться за персональным банкротством. А расходы на эту процедуру увеличились по двум причинам – из-за повышения госпошлины за рассмотрение заявления и провала механизма внесудебного упрощенного банкротства физических лиц через МФЦ. Два года назад об этом много говорилось, но в итоге банкротами во внесудебном порядке были признаны лишь несколько десятков тысяч человек. Это не сотни тысяч, которые ежегодно получают такой статус через арбитражный суд, платя около 100 тысяч рублей за процедуру. В общем, все больше людей будут вынуждены прибегать к законным методам финансового оздоровления. Тем, кто находится в тяжелом финансовом положении, не удастся занять деньги под низкие проценты, так как таких ставок нет на рынке.

— Часто упоминается о всё более агрессивном маркетинге продуктов банковского сектора и МФО? Какова роль этого фактора?

— Это абсолютно верно. Например, в сегменте микрозаймов кредиты активно рекламируются, их можно получить за считанные секунды, дополнительные документы о доходе предоставлять не требуется. Модель ориентирована именно на привлечение максимального количества заемщиков. Причем она рассчитана как на людей, принимающих импульсивные решения, так и на тех, кто обладает финансовой грамотностью. С одной стороны, в стране много тех, кто сократил свои расходы, отложил покупку автомобиля, не стал брать кредит, а открыл депозит в банке под 18% годовых. В то же время снижается число домохозяйств, обладающих достаточным уровнем сбережений на черный день. Всего четверть семей имеет финансовую «подушку безопасности», которая даст возможность справиться с непредвиденными расходами и продержаться без работы шесть месяцев.